Nell’ambito delle attività di formazione che il ramo d’azienda BSC conduce con periodicità utile a creare un filone di informazione tecnico-scientifica per il personale interno ed esterno alla Brazzale S.p.A., si è tenuta in Zanè, presso la sede centrale dello Stabilimento Lattiero Caseario Brazzale, una giornata di studio sul tema “melatonina”.

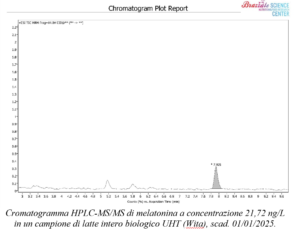

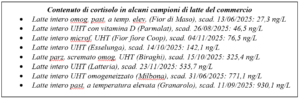

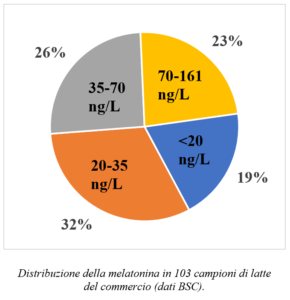

La giornata è stata organizzata dal prof. Fernando Tateo, Direttore Scientifico del BSC e Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari di UniMi, con la collaborazione della prof. Monica Bononi, Responsabile del Progetto Analitico del BSC e Associato di Analisi Chimica dei Prodotti Alimentari in UniMi. Hanno prestato collaborazione nella creazione e gestione dei testi il Dott. Simone Elia Rochira, con “Introduzione al tema melatonina: identità chimica, presenza nei lattiero-caseari, biologia e metabolismo nei bovini”, la prof. Monica Bononi, con “Programma analitico BSC: il metodo Tateo-Bononi per LC-MS/MS per la determinazione della melatonina e risultati analitici sul latte in distribuzione nel territorio e nel Gran Moravia”, la Dott. Elena Cumerlato con “Panoramica sulla bibliografia delle metodiche analitiche per la determinazione quantitativa della melatonina nei lattiero-caseari” e Rossana Cattaneo, laureanda UniMi in Scienze e Tecnologie Alimentari con “Analitica del cortisolo e dell’acido vaccenico: sviluppi in BSC”.

Il contenuto delle relazioni percorre la strada segnata dal Congresso tenutosi in Thiene nel giugno u.s. su “La Nuova Era di Latte e Derivati”, occasione in cui si è tentato di dare vita ad aggiornate conoscenze sulla composizione più intima del latte, creando nuovo impulso al suo più largo consumo ed identificando/segnalando l’arrivo di un’era di rivalutazione del “bene da latte”. Ciò sta accadendo anche in virtù dello sviluppo delle ricerche in campo mondiale in tema di identificazione e quantificazione di “composti minori” che arricchiscono il quadro della fisiologia della nutrizione in chiave moderna e funzionale.

Il Centro BSC è partecipe direttamente allo sviluppo analitico ad alto livello tendente a mappare la qualità del latte di consumo diretto come di quello destinato alla trasformazione.

La letteratura internazionale è oggi ricca di contributi scientifici ad alto livello sulla fisiologia e sul futuro nutrizionale di un componente minore del latte, la melatonina, e su un altro composto minore, il cortisolo, alla cui molecola si attribuiscono effetti altamente contrapposti a quelli della melatonina, lasciando a quest’ultima il compito di coadiuvare il benessere sia dell’animale produttore e del consumatore, ed al cortisolo il compito di quantificare e stimare lo stress, in contrapposizione al benessere.

Con la presente trattazione ci si propone di considerare le caratteristiche chimiche e biologiche della melatonina, evidenziando il suo ruolo nei processi metabolici dei bovini ed i principali meccanismi d’azione attraverso cui esplica le sue molteplici funzioni. Verrà data nota sui fattori ambientali e fisiologici che ne regolano la sintesi, e rilevanza sull’utilizzo della melatonina come indice di benessere delle bovine e della qualità del latte prodotto.

Caratteristiche chimiche e biologiche

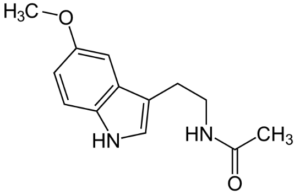

La melatonina è un ormone (N-acetil-5-metossitriptammina) con densità di 1.175 g/cm3, un punto di ebollizione pari a 512.8 °C e punto di fusione intorno a 117 °C. Fa parte della famiglia delle indolammine, molecole che dal punto di vista strutturale sono caratterizzate da una porzione centrale costituita da una molecola di indolo, a cui si legano sostituenti di natura amminica. È una molecola anfifilica, caratterizzata da gruppi funzionali sia lipofili che idrofili che le consentono il passaggio attraverso le membrane biologiche, compresa la barriera emato-encefalica e quella emato-mammaria. Negli ultimi anni l’interesse nei confronti della melatonina nel metabolismo del bestiame si è nettamente incrementato, grazie a molti studi che ne hanno dimostrato l’importanza in vari processi metabolici che presiedono allo stato di salute generale dell’animale, all’efficienza riproduttiva e alle performance di produzione. [1, 2, 3]

Origini evolutive

Dal punto di vista evolutivo la melatonina è un ormone diffuso non solo nel metabolismo degli animali, ma anche di piante, funghi e batteri. L’origine evolutiva della molecola è estremamente antica, risalente a circa 3 miliardi di anni fa. Si ipotizza difatti, che fosse comparsa inizialmente nei batteri aerobi come sistema di difesa dalle specie reattive dell’ossigeno (ROS) durante il “Great Oxidation Event”, un periodo durato circa 200 milioni di anni durante il quale per effetto delle attività fotosintetiche dei cianobatteri presenti negli oceani, l’atmosfera della Terra iniziò ad arricchirsi di ossigeno. La vita anaerobica venne fortemente colpita da quest’evento che portò a grandi estinzioni di massa, ed alcuni batteri si adattarono attraverso lo sviluppo di sistemi aerobici in grado di utilizzare l’ossigeno atmosferico, evolvendo di conseguenza la capacità di produrre melatonina che, come già detto, partecipava alla neutralizzazione delle specie reattive dell’ossigeno e dei radicali liberi formatisi durante le attività metaboliche. Successivamente alcuni di questi batteri, secondo la teoria endosimbiotica, furono fagocitati da cellule eucariotiche primitive, evolvendosi poi nei mitocondri, l’organello cellulare adibito alla produzione di energia negli eucarioti e nei cloroplasti, che negli organismi vegetali svolgono la fotosintesi. Tali organelli sono tutt’ora in grado di produrre melatonina, nei quali ha mantenuto la sua funzione antiossidante e di neutralizzazione dei radicali liberi. Fu solo con lo sviluppo degli organismi pluricellulari complessi, 600 milioni di anni fa, che la melatonina iniziò a prendere parte anche ad altri processi metabolici, come la regolazione del ritmo circadiano e del sonno circa 250 milioni di anni fa. [4,5]

Biosintesi della melatonina

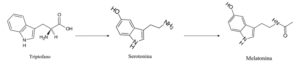

Come già detto, la melatonina è un’indolammina, derivante dall’amminoacido triptofano. La biosintesi della melatonina è un processo sequenziale che, semplificando, prevede l’iniziale trasformazione del triptofano in serotonina, e successivamente la serotonina viene trasformata in melatonina. Degno di nota nella biosintesi di tale ormone è l’enzima “serotonina N-acetiltransferasi”, che trasforma la serotonina nell’intermedio che poi verrà convertito in melatonina. L’importanza di tale enzima risiede nel fatto che è proprio a livello della reazione catalizzata da esso che la sintesi di melatonina viene limitata durante il giorno, e stimolata durante la notte.

L’organo principale che si occupa della sintesi della melatonina è la ghiandola pineale, nella quale la sintesi della melatonina segue la cosiddetta “via pineale”. Ci sono, tuttavia, anche altri distretti del corpo negli animali in grado di produrre e secernere melatonina, andando ad identificare anche una “via extra-pineale”. Sia che venga sintetizzata attraverso la via pineale, che attraverso quella extra-pineale, la melatonina mantiene comunque la stessa struttura e segue lo stesso processo biosintetico, ma il meccanismo che ne regola la sintesi è differente.

Tappe fondamentali della biosintesi della melatonina.

Secrezione della melatonina: la via pineale

Nella via pineale, il segnale che attiva la sintesi ed il rilascio nel circolo sanguigno della melatonina parte dalla retina attraverso un complesso meccanismo. Nella retina, le cellule gangliari retiniche, neuroni specializzati nel raccogliere i segnali captati dai coni e dai bastoncelli (recettori in grado di rilevare e tradurre i segnali luminosi in segnali elettrici) trasmettono al cervello tramite il nervo ottico i segnali luminosi provenienti dall’esterno. Una piccola percentuale di tali cellule contiene il pigmento “melanopsina”, grazie al quale trasmettono i segnali luminosi con lunghezze d’onda 460-480 nm, corrispondenti alla luce blu. Questi neuroni comunicano direttamente con il “nucleo soprachiasmatico”, il centro nell’ipotalamo che svolge il ruolo di “orologio biologico interno”. Questo centro, a seconda dell’intensità del segnale che proviene dalle cellule gangliari retiniche, è in grado di distinguere il giorno dalla notte, regolando a livello della ghiandola pineale l’attività dell’enzima serotonina N-acetiltransferasi, stimolandone l’attività dopo il tramonto e durante la notte e consentendo la sintesi di melatonina, o bloccandone l’attività durante il giorno, inibendone di conseguenza la sintesi.

Rappresentazione schematica della via pineale.

A differenza di molte altre ghiandole endocrine, nella ghiandola pineale non si ha accumulo di melatonina, ma viene subito secreta in concomitanza con la sua sintesi nel circolo sanguigno in seguito al segnale proveniente dal nucleo sopra chiasmatico che indica l’arrivo della notte. La secrezione di melatonina attraverso la via pineale, pertanto, è strettamente dipendente dal ciclo giorno/notte, e regola in modo diretto il ritmo circadiano del corpo.

Secrezione della melatonina: la via extra-pineale

La melatonina può anche essere sintetizzata e secreta esternamente alla ghiandola pineale, definendo la via extra pineale, che prevede la produzione di melatonina a livello di molti tessuti ed organi: nella retina, nella pelle, in alcune regioni del cervello, nel fegato, nei reni, nelle gonadi femminili, nella tiroide, nel midollo osseo, nei corpi ciliari dell’occhio, nel timo, nella coclea, e nel tratto gastrointestinale. A differenza della melatonina sintetizzata dalla ghiandola pineale, la melatonina che segue la via extra-pineale non viene rilasciata nel circolo sanguigno, ma agisce localmente nel tessuto che l’ha sintetizzata. Di conseguenza, la melatonina che segue questa via di secrezione è in grado di svolgere funzioni differenti da quella sintetizzata dalla ghiandola pineale, pur mantenendo la stessa struttura chimica. [1, 2]

Meccanismi d’azione negli animali

La melatonina può svolgere ruoli molto differenziati a seconda del tessuto in cui viene espressa attraverso meccanismi:

- a) mediati da recettori;

- b) non mediati da recettori.

Nel primo caso, i recettori che maggiormente prendono contatto con tale ormone sono MT1, MT2 ed MT3 (melatonin receptor 1, 2, 3) i quali regolano le vie metaboliche legate al ritmo circadiano, alle funzioni cardiovascolari, alle risposte allo stress ossidativo ed alle risposte immunitarie, a seconda del tessuto in cui vengono espressi. Per quanto riguarda invece i meccanismi recettore-indipendenti, la melatonina è in grado di svolgere attività antiossidanti ed antinfiammatorie. Difatti, come già accennato, l’iniziale funzione per cui la melatonina è comparsa nei primi organismi viventi, fu proprio quella di neutralizzare i radicali liberi e le specie reattive dell’ossigeno, riuscendo anche ad attivare ulteriori vie di risposta cellulare contro gli stress ossidativi. Nelle sue attività non mediate da recettori, la melatonina è anche in grado di legarsi ai metalli di transizione, prevenendo la formazione di altre forme di radicali liberi che risulterebbero dannose per la cellula. [2, 6]

Funzioni della melatonina ed effetti salutistici nei bovini

A prescindere dal meccanismo d’azione, la melatonina svolge molte altre attività nel metabolismo dei bovini oltre alla regolazione del ritmo circadiano, tanto da risultare una molecola fondamentale nel mantenimento del benessere e della salute generale dell’animale.

Proprietà antiossidanti

La melatonina è un potente antiossidante che con la sua capacità di solubilizzarsi sia in ambienti acquosi che lipidici, è in grado di agire in molti tessuti ed organi all’interno dell’organismo dei bovini. A differenza dei classici antiossidanti, che in genere sono in grado di neutralizzare poche specie reattive dell’ossigeno, la melatonina è in grado di neutralizzarne fino a 10, grazie anche alla sua capacità di attivare ulteriori enzimi antiossidanti e varie vie metaboliche, agendo su molecole di diverso genere come i radicali idrossilici, il perossido di idrogeno ed il monossido di azoto. Le proprietà antiossidanti della melatonina si estendono anche ai danni causati da molecole chimiche come l’acrilammide ed il piombo, e ai danni al DNA causati dai raggi UV. Le proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie della melatonina garantiscono anche una protezione significativa contro la mastite, limitando i danni causati dall’infiammazione nei tessuti affetti da tale condizione patologica.

Disponibilità degli amminoacidi

La melatonina ha dimostrato avere un ruolo nella gestione dei nutrienti durante la gravidanza sia nei piccoli che nei grandi ruminanti, attraverso la sua capacità di regolare il funzionamento di vari sistemi di trasporto degli amminoacidi come il Sistema A (che regola il trasporto di piccoli amminoacidi come alanina, glicina e serina) ed il Sistema N (che regola il trasporto di glutammina, asparagina ed istidina), modulando la biodisponibilità degli amminoacidi anche in condizioni di limitato apporto nutritivo consentendo il mantenimento di un corretto equilibrio nutrizionale durante fasi delicate come la gravidanza.

Influenza sul microbiota

È stato dimostrato che la melatonina ha una grande influenza sul microbiota di diversi sistemi all’interno del corpo dei bovini, rendendo così vasta la sua rilevanza biologia e metabolica.

Nel tratto gastrointestinale la melatonina ha dimostrato avere un ruolo molto importante nell’alleviare condizioni di disbiosi, favorendo le risposte immunitarie contro infezioni da parte di batteri Gram negativi. La melatonina nel tratto gastrointestinale raggiunge concentrazioni fino a 400 volte superiori rispetto a quelle rilevate nella ghiandola pineale, riflettendo la grande abbondanza di recettori specifici per la melatonina presenti nel tratto gastrointestinale.

È stato osservato che la flora gastrointestinale dei bovini segue un ritmo circadiano che riflette quella dell’animale, influenzandone le funzioni metaboliche. Eventuali fluttuazioni nei livelli di melatonina nel tratto gastrointestinale hanno mostrato importanti influenze anche su altre vie metaboliche, impattando negativamente sull’equilibrio della flora del rumine. Nei bovini, inoltre, è stato dimostrato che il supplemento esogeno di melatonina porti ad una riduzione delle popolazioni di Methanobacterium e di altre popolazioni ad esso associate, riducendo fino al 50% la produzione di metano prodotta con la respirazione attraverso la modulazione dei processi fermentativi.

Anche la flora microbica dell’apparato riproduttore della bovina subisce un’utile attività regolativa da parte della melatonina. Nelle mucche, supplementi di melatonina hanno mostrato importanti effetti regolatori sulle popolazioni microbiche naturalmente presenti nell’apparato riproduttore, partecipando alla formazione di un ambiente favorevole per la riproduzione grazie all’attività antiossidante ed antinfiammatoria della melatonina, oltre al rafforzamento delle risposte immunitaria, favorendo nel complesso l’instaurazione di condizioni adeguate per la formazione dell’impianto e per lo sviluppo dell’embrione.

Modulazione della risposta immunitaria

Grazie alla stimolazione delle difese immunitarie e alle sue attività anti-apoptotiche, la melatonina ha dimostrato avere un ruolo fondamentale nella regolazione della risposta immunitaria, specialmente attraverso la regolazione dell’attività dei Linfociti T1 helper e la proliferazione delle cellule Natural-Killer (NK). La melatonina ha anche capacità regolative nella produzione di citochine, le molecole fondamentali attraverso cui il sistema immunitario comunica ed agisce.

Una ridotta produzione di melatonina attraverso la costante esposizione alla luce è stata associata ad una ridotta risposta immunitaria, a causa di una limitata proliferazione di categorie di linfociti ben definite. Gli effetti stimolatori della melatonina sono stati ampiamente dimostrati sia per quanto riguarda le risposte immunitarie di tipo innato che per quelle di tipo adattivo.

Modulazione dei marker fisiologici dello stress

I bovini sono esposti quotidianamente a fonti di stress molto diversificate, che possono essere di tipo ambientale, fisiologico e psicologico e che possono influenzare negativamente la salute, la produttività, ed in generale il benessere dell’animale. Queste fonti di stress, che includono

cambiamenti ambientali repentini causati dalla movimentazione dell’animale, cambiamenti nelle dinamiche della mandria, condizioni patologiche, ed inadeguate pratiche di gestione, possono influenzare negativamente i processi di risposta immunitaria portando potenzialmente allo sviluppo di malattie croniche, perdita di peso, riduzione della produttività e diminuzione della qualità del latte prodotto. La melatonina, quindi, partecipa anche ai processi di riduzione dello stress regolando sia risposte di tipo fisiologico che psicologico.

Innanzitutto, la melatonina è in grado di alleviare lo stress agendo sulla via ipotalamico-pituitaria-adrenale, la principale via metabolica coinvolta nella risposta allo stress. In particolare, la melatonina riduce la secrezione degli ormoni CRH e ACTH, portando ad una ridotta produzione di cortisolo, considerato il principale marker dello stress. La melatonina interagisce anche con altri neurotrasmettitori come il GABA e la serotonina, con effetti ansiolitici che mitigano gli effetti negativi dello stress portando a notevoli miglioramenti dal punto di vista fisiologico e psicologico nell’animale.

Innanzitutto, la melatonina è in grado di alleviare lo stress agendo sulla via ipotalamico-pituitaria-adrenale, la principale via metabolica coinvolta nella risposta allo stress. In particolare, la melatonina riduce la secrezione degli ormoni CRH e ACTH, portando ad una ridotta produzione di cortisolo, considerato il principale marker dello stress. La melatonina interagisce anche con altri neurotrasmettitori come il GABA e la serotonina, con effetti ansiolitici che mitigano gli effetti negativi dello stress portando a notevoli miglioramenti dal punto di vista fisiologico e psicologico nell’animale.

La melatonina è in grado di regolare anche altri processi metabolici sottesi a condizioni di stress, e che possono causare disordini metabolici che coinvolgono il metabolismo del glucosio e dei lipidi. Attraverso la mitigazione degli effetti dello stress su vari sistemi fisiologici, la melatonina è quindi in grado di migliorare il generale benessere dell’animale, migliorandone di conseguenza anche la produttività e la salute.

Produzione di latte

La melatonina è un ormone in grado anche di influenzare la produzione del latte attraverso differenti meccanismi. La melatonina sincronizza il metabolismo della produttrice di latte con l’ambiente esterno: il processo è di fondamentale importanza per mantenere costante la produzione di latte, consentendo alla vacca di adattarsi ai vari cambiamenti stagionali. Lo stress è un altro fattore fondamentale nella produttività, poiché elevati livelli di stress riducono la produzione di latte, e pertanto la capacità della melatonina di alleviare le condizioni di stress aumenta indirettamente l’efficienza produttiva. [6,7,8,9]

Influenze sulla sintesi della melatonina nei bovini

La sintesi della melatonina, soprattutto nei bovini, è fortemente influenzata da molti fattori di carattere ambientale, fisiologico, e di gestione generale del bestiame.

Senza dubbio il ciclo giorno/notte è uno dei fattori che maggiormente influenza la sintesi di tale ormone, tanto che nel corso degli ultimi anni è stato rilevato un sempre maggiore interesse nei confronti dell’illuminazione artificiale presente all’interno delle stalle durante la notte. Da alcuni studi preliminari sembrerebbe che il valore soglia al di sotto del quale non si osserva una inibizione della sintesi della melatonina, favorendo le condizioni ideali per il riposo del bestiame durante la notte è pari a circa 10 lux. Chiaramente anche la stagione influenza la sintesi della melatonina, con una maggiore produzione durante l’inverno rispetto all’estate (a causa di un numero di ore di buio maggiore e delle temperature più basse).

Senza dubbio il ciclo giorno/notte è uno dei fattori che maggiormente influenza la sintesi di tale ormone, tanto che nel corso degli ultimi anni è stato rilevato un sempre maggiore interesse nei confronti dell’illuminazione artificiale presente all’interno delle stalle durante la notte. Da alcuni studi preliminari sembrerebbe che il valore soglia al di sotto del quale non si osserva una inibizione della sintesi della melatonina, favorendo le condizioni ideali per il riposo del bestiame durante la notte è pari a circa 10 lux. Chiaramente anche la stagione influenza la sintesi della melatonina, con una maggiore produzione durante l’inverno rispetto all’estate (a causa di un numero di ore di buio maggiore e delle temperature più basse).

Età dell’animale

La sintesi di melatonina inizia sin dalla nascita della bovina, ma con l’invecchiamento si ha una progressiva riduzione nel quantitativo di melatonina prodotta, in seguito a svariati processi come la riduzione della innervazione della ghiandola pineale, una ridotta funzionalità dei recettori che ne regolano il rilascio, ed un processo di calcificazione della ghiandola pineale.

Stress e cortisolo

La melatonina ha un forte legame di interdipendenza con l’ormone “cortisolo”; condizioni di stress troppo intenso (di qualsiasi tipo) portano ad una forte attivazione dell’asse ipotalamico-pituitario-adrenale, con la produzione di elevati livelli di cortisolo che sopprimono la produzione di melatonina. Questi due ormoni, pertanto, si influenzano a vicenda, con la melatonina che sopprime la produzione di cortisolo in condizioni di benessere, e il cortisolo che sopprime la produzione di melatonina quando l’animale è sottoposto ad elevati livelli di stress. Anche lo stress termico ha una grande influenza sulla sintesi della melatonina, e difatti risulta essere una delle principali fonti di stress nel bestiame in grado di influenzare la produzione di melatonina, portando anche ad un conseguente aumento nei livelli di cortisolo. Al contrario, temperature più basse favoriscono una maggiore sintesi di melatonina.

Fattori nutrizionali

Dato che la melatonina deriva dal punto di vista biosintetico dal triptofano, un amminoacido essenziale che quindi la vacca deve assumere attraverso la dieta, anche lo stato nutrizionale dell’animale ha un forte impatto sulla produzione di melatonina. Un’alimentazione bilanciata che apporta adeguati livelli di triptofano favorisce la produzione di melatonina, contribuendo al benessere generale dell’animale. Molti sono gli studi che si sono posti come obiettivo l’analisi dell’effetto dell’assunzione di melatonina (sia attraverso impianti a lento rilascio sottocutanei che attraverso aggiunte al foraggio), rilevando un conseguente aumento nei livelli di melatonina in circolo, ed effetti anche sulle caratteristiche nutrizionali del latte prodotto. [6,13]

La melatonina nel latte

Nelle vacche, la melatonina viene rilasciata nel latte direttamente dal circolo sanguigno sia per diffusione attraverso le cellule epidermiche mammarie, che attraverso processi mediati da proteine trasportatrici. Nel latte la melatonina è presente in concentrazioni molto variabili che raggiungono e superano anche di molto i 40 ng/L. Essendo la melatonina contenuta nel latte solo una frazione di quella presente nel circolo sanguigno, essa tende conseguentemente a riflettere la concentrazione contenuta nel plasma. Pertanto, seguendo il ritmo circadiano, generalmente il latte ottenuto durante le ore notturne, presenta una concentrazione di melatonina maggiore rispetto al latte ottenuto durante il giorno.

Nelle vacche, la melatonina viene rilasciata nel latte direttamente dal circolo sanguigno sia per diffusione attraverso le cellule epidermiche mammarie, che attraverso processi mediati da proteine trasportatrici. Nel latte la melatonina è presente in concentrazioni molto variabili che raggiungono e superano anche di molto i 40 ng/L. Essendo la melatonina contenuta nel latte solo una frazione di quella presente nel circolo sanguigno, essa tende conseguentemente a riflettere la concentrazione contenuta nel plasma. Pertanto, seguendo il ritmo circadiano, generalmente il latte ottenuto durante le ore notturne, presenta una concentrazione di melatonina maggiore rispetto al latte ottenuto durante il giorno.

Allo stesso modo, tutti gli altri fattori che influenzano la sintesi di melatonina esposti precedentemente, come lo stress, la stagionalità, i fattori nutrizionali e l’esposizione a luce artificiale, influenzano direttamente i livelli di melatonina nel latte. Il caso dello stress termico è particolarmente interessante per quanto riguarda l’influenza sulla composizione del latte e sulla sua qualità. È stato difatti osservato che elevati livelli di stress termico hanno importanti effetti negativi sulla qualità del latte, con una riduzione nel contenuto di proteine e grassi.

L’influenza della melatonina sulla composizione del latte non si limita a grassi e proteine, ma è stato ipotizzato che possa regolare anche la concentrazione di lattosio contenuto nel latte. In un recente studio, difatti, è stato dimostrato in vitro ed in vivo che il supplemento di melatonina nella dieta delle vacche porta ad una riduzione nel contenuto di lattosio del latte da esse prodotto attraverso un fine meccanismo molecolare che coinvolge la prolattina. Ciò è in linea con precedenti studi in cui l’assunzione esogena di melatonina da parte delle bovine è dimostrato portare ad una riduzione del quantitativo di prolattina prodotta dall’animale, con una conseguente leggera riduzione nella produttività. Ciò porta al tempo stesso ad un aumento nel quantitativo di grassi, proteine, ed in particolare di caseine contenute nel latte.

Per quanto riguarda i trattamenti termici a cui è generalmente sottoposto il latte, come ad esempio il trattamento UHT, questi sembrerebbero non avere particolari effetti sulla concentrazione di melatonina nel latte. [6,1,3,10,11,12,13,2]

Conclusioni

La melatonina risulta essere un ormone di fondamentale importanza in un gran numero di processi metabolici, sia a livello cellulare che per quanto riguarda la sua concentrazione nel circolo sanguigno dei bovini. La sua interdipendenza con i meccanismi di risposta allo stress, e di conseguenza la sua interazione col cortisolo, oltre che al suo ruolo in molti processi che favoriscono il benessere animale, rendono senza dubbio interessante il suo utilizzo come indicatore del benessere dell’animale da cui il latte è stato ottenuto. Ciò rende quindi la determinazione di tale ormone nel latte un potente strumento nel determinare eventuali condizioni psicofisiche non ottimali che possono interessare le bovine di determinate aree produttive.

La melatonina risulta essere un ormone di fondamentale importanza in un gran numero di processi metabolici, sia a livello cellulare che per quanto riguarda la sua concentrazione nel circolo sanguigno dei bovini. La sua interdipendenza con i meccanismi di risposta allo stress, e di conseguenza la sua interazione col cortisolo, oltre che al suo ruolo in molti processi che favoriscono il benessere animale, rendono senza dubbio interessante il suo utilizzo come indicatore del benessere dell’animale da cui il latte è stato ottenuto. Ciò rende quindi la determinazione di tale ormone nel latte un potente strumento nel determinare eventuali condizioni psicofisiche non ottimali che possono interessare le bovine di determinate aree produttive.

N.B. I dati riportati a scopo esemplificativo nel testo, non rappresentano valori comparativi perché casualmente determinati per prelievo con sistema random.

Riferimenti bibliografici

- Andronachi, V.-C.; Simeanu, C.; Matei, M.; Radu-Rusu, R.-M.; Simeanu, D. Melatonin: An Overview on the Synthesis Processes and on Its Multiple Bioactive Roles Played in Animals and Humans. Agriculture,2025, 15, 273. https://doi.org/10.3390/agriculture15030273

- Andrani, M.; Dall’Olio, E.; De Rensis, F.; Tummaruk, P.; Saleri, R. Bioactive Peptides in Dairy Milk: Highlighting the Role of Melatonin.Biomolecules, 2024, 14, 934. https://doi.org/10.3390/biom14080934

- Tateo F. G. G., Bononi M., Rochira S. E., Gli ormoni nel latte vaccino, 2025, https://www.brazzalesc.com/gli-ormoni-nel-latte-vaccino/

- Zhao Dake , Yu Yang , Shen Yong , Liu Qin , Zhao Zhiwei , Sharma Ramaswamy , Reiter Russel J. Melatonin Synthesis and Function: Evolutionary History in Animals and Plants. Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 10 – 2019, , 10.3389/fendo.2019.00249

- Ana Muñoz-Jurado, Begoña M. Escribano, Presence of melatonin in foods of daily consumption: The benefit of this hormone for health, Food Chemistry, 2024, Volume 458, , 140172, ISSN 0308-8146, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140172

- Afzal Ali, Melatonin as a multifunctional modulator: emerging insights into its role in health, reproductive efficiency, and productive performance in livestock, Frontiers in Physiology, 2024, Volume 15 – 2024, 10.3389/fphys.2024.1501334, 1664-042X

- Fu, Y., Yao, S., Wang, T. et al.Effects of melatonin on rumen microorganisms and methane production in dairy cow: results from in vitro and in vivo studies. Microbiome, 2023, 11, 196. https://doi.org/10.1186/s40168-023-01620-z

- Contreras-Correa, Z.E.; Messman, R.D.; Swanson, R.M.; Lemley, C.O. Melatonin in Health and Disease: A Perspective for Livestock Production. Biomolecules,2023, 13, 490. https://doi.org/10.3390/biom13030490

- Li, Q.; Tang, Y.; Chen, Y.; Li, B.; Wang, H.; Liu, S.; Adeniran, S.O.; Zheng, P. Melatonin Regulates the Expression of VEGF and HOXA10 in Bovine Endometrial Epithelial Cells through the SIRT1/PI3K/AKT Pathway. Animals,2024, 14, 2771. https://doi.org/10.3390/ani14192771

- Romanini, E. B. et al., Melatonin concentration in cow’s milk and sources of its variation, Journal of Applied Animal Research, 2019, 47(1), pp. 140–145. doi: 10.1080/09712119.2019.1583570.

- Sterup Moore, A. Costa,M. Penasa, S. Callegaro, M. De Marchi How heat stress conditions affect milk yield, composition, and price in Italian Holstein herds, Journal of Dairy Science, 2023, Volume 106, Issue 6, 4042 – 4058

- Liu Y, Yao S, Meng Q, Liu X, Han H, Kan C, Wang T, Wei W, Li S, Yu W, Zhao Z, He C, Liu G. A novel signaling transduction pathway of melatonin on lactose synthesis in cows via melatonin receptor 1 (MT1) and prolactin receptor (PRLR), PeerJ, 2023, 11:e15932 https://doi.org/10.7717/peerj.15932

- Auldist MJ, Turner S-A, McMahon CD, Prosser CG. Effects of melatonin on the yield and composition of milk from grazing dairy cows in New Zealand. Journal of Dairy Research. 2007;74(1):52-57. doi:10.1017/S0022029906002160